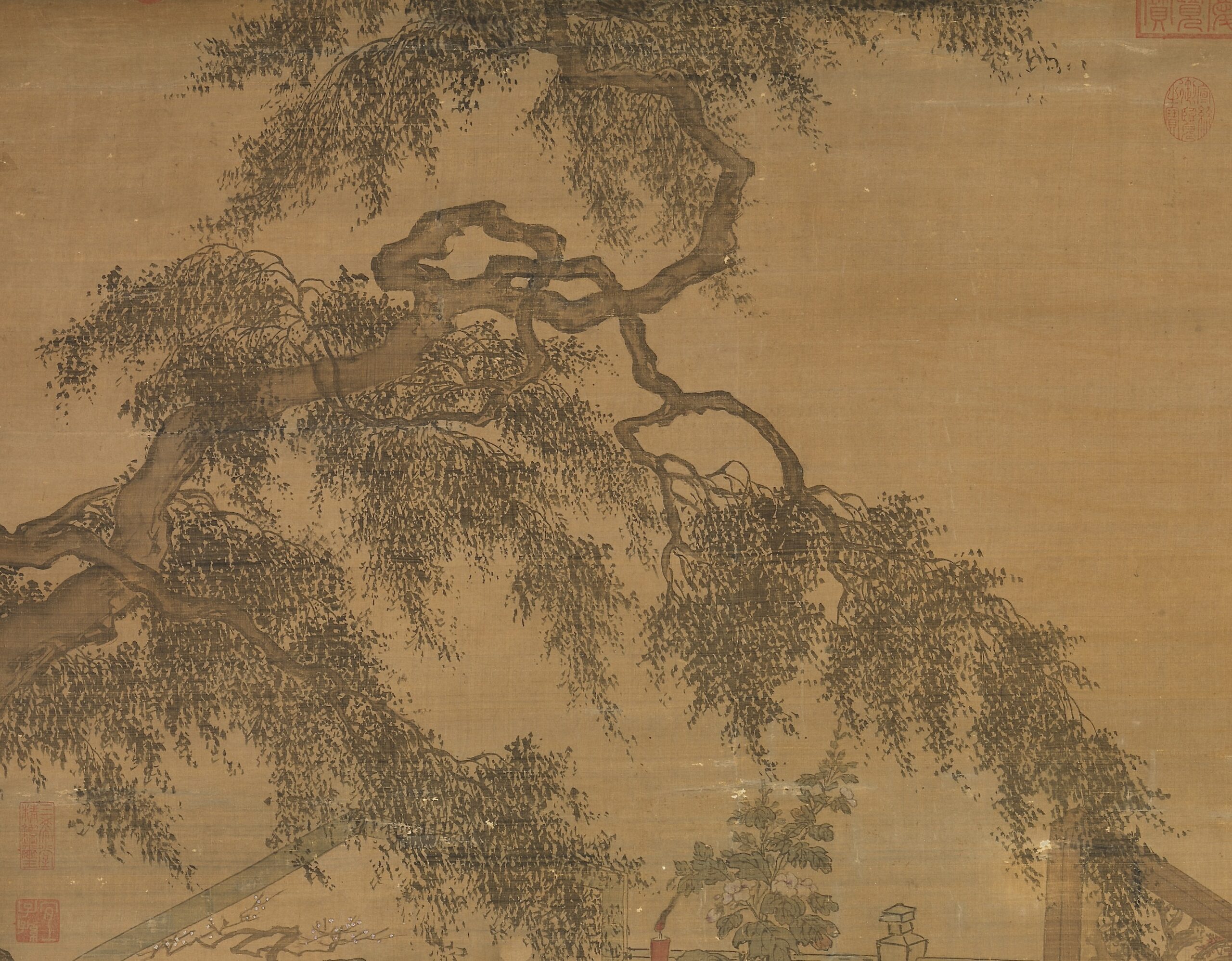

Tang Yin (1470-1524)

Tao Gu composant un morceau lyrique

Vers 1515

Rouleau vertical, encre et couleurs sur soie

Dim 169 x 102 cm

Conservé au Musée national du Palais à Taipei – Taïwan

Ce musée a recueilli les collections du Palais impérial de la cité interdite de Pékin

Les premiers empereurs Ming, ont eu comme dessin de remettre à l’honneur les valeurs traditionnelles. Ils rassemblèrent autour d’eux des peintres en renom, leur confiant des charges officielles et leur commandant des œuvres pour décorer leur palais.

L’œuvre

Le jardin est considéré comme un paysage miniature.

Dans cette scène délicate, mais à la sexualité suggestive, Tang Yin élève de Shen Zhou et peintre expert en belles femmes, place intelligemment le point de focalisation non pas sur Tao Gu, diplomate érudit du Xe, mais sur la jeune femme qui joue du luth pour lui.

Son nom est Qin Rolan, elle est musicienne à la cour et Tao Gu songe à composer un poème en son honneur.

La peinture sous la dynastie Ming

La restauration de la souveraineté chinoise sous la dynastie Ming (1368-1644) donna lieu à une nouvelle expansion culturelle.

Vers la fin de la dynastie, Dong Qichang, critique influent, affirma que les artistes étaient parvenus à une telle maîtrise de leur art qu’ils pouvaient exprimer la relation intime entre le ciel et la terre ; toutefois, nombre d’œuvres narratives et purement décoratives nous laisse entrevoir des préoccupations plus légères.

Dès la fin du XVIe la peinture chinoise expérimenta une telle diversité de styles et de sujets picturaux que Dong Qichang en rédigea un inventaire détaillé visant à rendre plus compréhensible le fourmillement créatif.

Deux groupes de peintres en particulier avaient émergé au début de l’ère Ming : l’un issu du Zhejiang et des provinces environnantes prit le nom d’école Zhe ; l’autre installé dans le périmètre de Wu.

Dong Qichang surnomma le premier courant « école du Nord » et le second « école du Sud » dénominations encore en vigueur aujourd’hui.

Cependant le grand peintre Tang Yin ne peut être affilié à un courant ou à un autre.

La prospérité grandissante des villes, Suzhou, Nanjing et Yangzhou stimula le marché de l’art. L’urbanisation favorisa la publication d’œuvres littéraires destinées au divertissement et élargit la gamme des illustrations aux scènes érotiques ou tirées du théâtre.

Elle permit également des progrès techniques tels que l’estampe colorée et donna aux artistes miséreux davantage d’opportunités pour vendre leur travail.

La croissance de l’économie s’accompagne d’un développement de l’expertise artistique et du mécénat. Tout en exprimant leurs propres sentiments à l’aide de l’encre et de la peinture, les érudits constituèrent de précieuses collections de calligraphies, de peintures et d’antiquités.

L’admiration pour les grands maîtres ancestraux perpétua le goût pour les styles picturaux traditionnels -les paysages, les études dites « fleurs et oiseaux » et la peinture figurative- et favorisa l’imitation de leur style.

Ce rouleau de paysage est symptomatique du mécanisme qui tend à fixer les normes de la tradition.

La peinture ne se conçoit pas comme le seul résultat visuel d’une technique mais comme une nécessité répondant au cœur de l ‘artiste et agissant sur l’esprit du regardeur, qu’elle contribue à élever.

Le rouleau de peinture témoigne de l’interaction agissante entre le peintre et les principes internes du monde. Il est un véhicule privilégié de l’intention de l’artiste, présent initialement dans son cœur-esprit mais qui s’incarne et persiste dans le tracé des formes peintes, des qualités supra visuelles du paysage et des vertus morales de son auteur.

Tao Gu composant un morceau lyrique

Illustre la fascination des Ming pour les subtilités de la nature et ses vertus apaisantes.

Cette scène est soignée et détaillée.

Le geste précis de Tang Yin montre la maîtrise du trait calligraphique dans toute sa diversité.

Ce paysage de Tang Yin évoque la qualité de son pinceau

Cette peinture est réalisée sur un rouleau vertical à l’encre et couleurs sur soie.

Cette composition donne l’impression que tous les éléments du paysage constituent une seule élévation continue. Elle souligne la verticalité du format et à tendance à réduire l’espace pictural en une surface plane. Les seuls repères de la profondeur sont liés à la succession étagée des motifs.

La nature occupe le premier plan, les arbres ont des frondaisons épaisses et sont signifiés au moyen de touches denses appliquées par le coté du pinceau.

Les personnages définissent le second plan délimité par une barrière à droite. Ils sont disposés de manière centrale.

Un arbre qui s’étire au troisième plan à gauche, occupe le fond du tableau, il présente des petites feuilles tombantes figurées par des touches d’encre plus claire qui génèrent un effet de profondeur. À droite se trouvent les textes.

Tang Yin place ce paysage dans un réalisme concret.

Conclusion

En Chine la peinture est inséparable de la calligraphie.

Le but ultime des arts du pinceau est le perfectionnement du moi par la mise en harmonie de l’activité créatrice de l’artiste avec la tao, principe organisateur du cosmos.

Le tournant pictural marque le début du XVIIe dans le contexte socio-économique, littéraire et philosophique d’une Chine qui secoue le joug autocratique d’une dynastie sur sa fin.

En cette époque de grandes curiosités, d’élans techniques, d’attaques anticonfucéennes, les lettrés tentent d’ouvrir l’étau dans lequel les avaient maintenus les Ming et que les Mandchous s’empresseront de resserrer dès leur prise de pouvoir;

À la fin de la dynastie Ming, la pratique des Anciens est devenue le leitmotiv quasi exclusif des peintres, qui se tournent davantage vers le style de leurs prédécesseurs que vers ce que les expériences directes de la nature peuvent leur offrir dans la réalisation d’un paysage peint.

Néanmoins, l’un des aspects de la peinture de l’époque Ming reste marqué par l’établissement de canons et de règles qui en structurent et limitent les possibilités,

Ce qu’atteste ce rouleau.

Les empereurs de la dynastie des Ming régnèrent du XIVe au XVIIe, durant trois cents ans. Pendant cette période les arts décoratifs s’épanouirent jusqu’à marquer l’histoire de l’art asiatique.

Le premier empereur de la dynastie des Ming s’inscrit dans la tradition des grandes dynasties du début de l’empire chinois. Ce retour à la culture des anciens temps va permettre aux Ming de s’affranchir de la parenthèse mongols et de marquer leur puissance.

Source :`

Article de Muriel Peytavin -2010 : Tradition picturale et uniformisation des styles dans la peinture chinoise. Etude de deux rouleaux de paysage du XVIIe